仲夏时节,天朗气清。沈阳市沈河区多福社区安静整洁、绿树成荫,居民三三两两坐在长椅上,唠着家常。

“马哥,听说‘居民之家养老服务中心’快要用了?”

“可不是,都刮完大白了。”

“马哥,社区要引进专业物业公司,物业费贵不?”

“现在正做民意调查呢,大家要积极参与啊。”

……

78岁的党员郭东辉是多福社区的老住户,是个热心肠,街坊四邻有事都愿意找他唠几句。因为属马,大伙儿亲切地叫他“马哥”。

这几年,马哥和社区2000多户居民一同见证了多福社区的变化。

“过去和现在没法比,能差个十万八千里!”说起多福社区的旧貌,郭东辉一点儿不避短,“那时院儿里到处是私搭乱建,道路坑洼不平,垃圾成堆……因为这些还上过报纸呢,咱住在这儿都脸红。”

多福社区的改变,从十年前开始。2009年,作为上世纪80年代初兴建的老小区,多福社区进入沈河区老旧小区改造行列。外墙保温及粉饰、屋面防水、道路铺设、健身器材安装、景观建设……十余年间,依据民意进行的两轮改造升级,让多福社区彻底变了样。

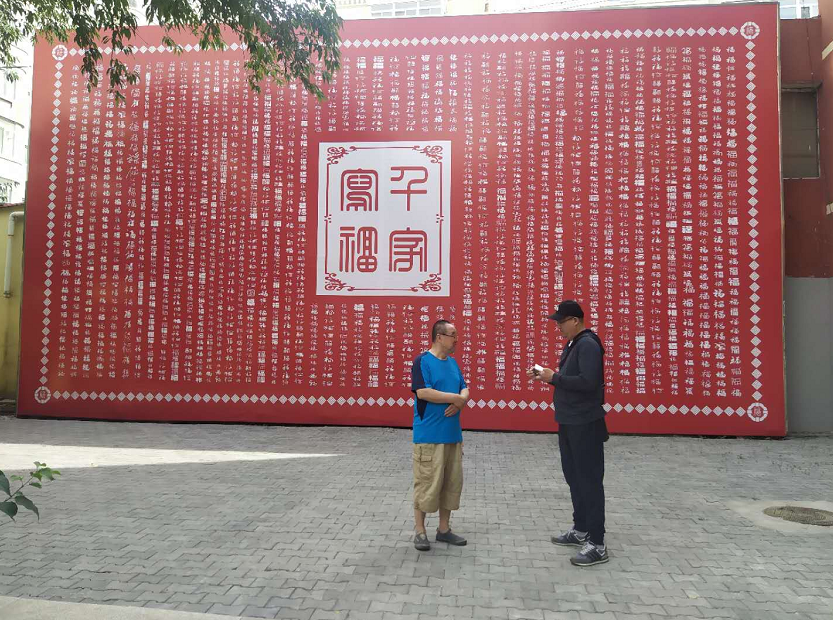

改造后,园区实行封闭管理,社区配套建成了养老院、环保屋、警务室、幼儿园、卫生服务站等,园区内随处可见的“福”字,传递出居民的切身感受。

“多福人人人福多,顺心事事事心顺”。汇福门是根据社区特色文化建成的“多福八景”之一,门上的这副回文联就是郭东辉所作。当时一心想把对联亲手送到社区的他差点打退堂鼓,“改造是咱老百姓几十年的心愿,但就怕虎头蛇尾,改造不彻底,改造后没人管、管不好。如果那样,这副对子摆在那不是添堵吗……”

郭东辉的顾虑也是社区党委书记孟晓丹一直思考的问题,“环境好了,配套全了,服务水平、治理模式也要跟上,变粗线条管理为精细化管理,这样才能彻底把社区再提升一个档次。”

6月29日,记者见到孟晓丹时,她正和小区业委会主任尚阳为准备聘请物业公司的事忙碌着。尚阳告诉记者:“通过初步调查,77.82%的居民同意聘请物业公司。下一步,我们要‘走出去’到物业小区考察,然后对收费、服务等标准做第二次民意调查,一切都公开透明。”

在社区一楼的办事大厅,李萍忙着处理综合治理事务。她是2018年来到社区的社会组织成员,现在已成了社区的好帮手。多元参与、社会协同,请专业的人干专业的事,不仅能提升服务水平、服务质量,也能解决社区工作者人员配备不足、分身乏术、工作效率变低的问题,从而完善治理体系,提升治理能力。2018年7月,多福社区试点引入社会组织承接社区公共服务项目267项,居民办事更便利,社区两委也“回归”了职能本位。

“修下水、安灯泡、照看老人,有个大事小情,他们立马就到,真方便!”按照“共建共治共享”理念,社区以党建引领引入“夏云龙房产110”等47家志愿者团队,为居民“点单式”提供数百项服务,服务群众的“最后一公里”就此全面打通,居民纷纷点赞。

郭东辉的福文化研究团队是8支文体志愿者团队之一,他本人兼任党支部书记。“突出‘福文化’,我们已经编辑了99期《多福诗刊》,满足居民的文化需求。”郭东辉告诉记者。

2013年8月30日是郭东辉终生难忘的一天。“那天,习近平总书记来到社区看望居民,与大家座谈。我坐在总书记的左手边,紧挨着总书记。”虽然时隔7年,但郭东辉回忆起来依然激动,“总书记听了我们的发言后,肯定了社区围绕‘福文化’开展的系列活动,他说‘你们做得很好!’还提出‘与邻为善、以邻为伴’的社区治理八字方针。”

以“八字方针”为指导,多福社区在创新服务方式的同时,以文化铸魂,赋予特色“福文化”更多内涵。“以‘福文化’为引导,形成平等友爱、融洽和谐的邻里关系,建设‘人人有责、人人尽责、人人享有’的社区共同体,一起走向我们的小康生活!”孟晓丹说。

今年,社区的“两邻”博物馆、聚邻舞台、邻里学堂、睦邻中心、善邻议事厅都将初现模样。

眼看多福社区再升级,郭东辉又在琢磨着写点啥,“抬头见福、伸手摸福、脚下踩福、心中有福,环境升级、配套升级、管理升级、文化升级,咱们的幸福在升级!”

走·想

早就听说过多福社区,但有机会采访,这是第一次。墙上画的“福”,灌木种出的“福”,晾衣架上刻的“福”……走进多福,满眼是“福”。

“福”不仅是愿望,更是现实的生活——排水全面改造、社区来了党员志愿者、养老服务中心要启用……“家”正在变得越来越美,居民们看在眼里,乐在心里。

“马哥”原来气得想搬家,现在女儿多次提出接他去上海养老,他却说啥也不走。“我舍不得离开,这里的家比哪都好!”

深厚的情感积淀、无声的文化滋养,让居民对多福有着无可替代的归属感,而责任和担当,让这个“家”更显平等友爱、融洽和谐。

“80后”社区书记孟晓丹一年365天“长”在社区,家里两岁的孩子无暇照看。她说,“那是‘小家’,这是‘大家’,社区更需要我。”

人人有责、人人尽责、人人享有。蔓延着幸福味道的多福社区,正诠释着“与邻为善、以邻为伴”的真正内涵。